Pediatrics

小児科

01

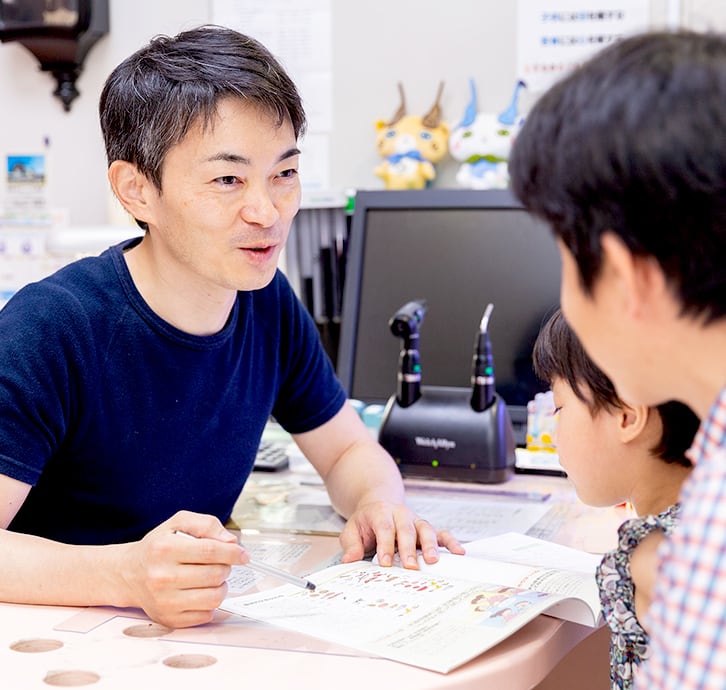

小児科診療について

ABOUT

お子さまに関することなら、

「からだ」のことから「こころ」のことまで

トータルでサポートいたします!

病気やケガのことはもちろんですが、成長や発達のご相談、夜泣き、トイレットトレーニング、育児のご相談など、お気軽にご相談ください。困ってはいるもののなかなか相談するか悩んでおられる方が多い、便秘、夜尿症、頭痛、肥満についても外来でご相談いただけます。

02

小児科の診療内容

CONDITIONS & TREATMENT

小児一般診療

咳、鼻水、発熱などのかぜ症状、アレルギー症状など、お子さまの様々な症状に対する小児科全般の診断、治療を行います。また、成長や発達のご相談、夜泣き、トイレットトレーニング、育児のご相談など、お子さまに関することなら、「からだ」のことから「こころ」のことまでお気軽にご相談いただければと思います。鼻汁吸引、耳垢除去、臍ヘルニアに対する圧迫療法、軽いやけど・ケガの処置も可能です。

小児科医の重要な役割のひとつに、「かぜ」を「かぜ」と診断し、納得できる説明をすることがあると考えています。実際は、「かぜ」の診断は難しいことが多く、1回の診察で判断できないこともあります。詳しくお話しを聞き、丁寧に全身を診察し、その後の経過をご家族と一緒にみていきながら、本当に「かぜ」でよいのか、ほかの病気や合併症がないかを判断させていただけたらと思います。診察の際は予想される経過をお伝えし、どうなったらまた診察を受けた方がよいかをお伝えし、ご自宅で安心してホームケアができるようご説明します。

便秘外来

便秘症は、「よくある病気で、たいしたことではない」、「こどもでは当たり前」と考えられがちですが、便秘症のお子さまは、便をするときにとても痛い思いをしたり、苦しんだりしていることが多く、決して放っておいてよい病気ではありません。また、便秘症はきちんと治療しないと、「悪循環」を繰り返してどんどんひどくなります。便秘とは、便が長い時間出ないか、出にくいことをいいます。週3回より少なかったり、5日以上出ない日が続けば便秘と考えます。毎日出ていても、出すときに痛がって泣いたり、肛門が切れて血が出るような場合も便秘です。腸に便が溜まりすぎると、少量の便が頻繁に漏れ出るようになります。つまり、小さいコロコロ便や、軟らかい便が少しづつ、1日に何回も出ている場合も便秘の可能性があります。浣腸、お薬による治療だけでなく、生活習慣や排便習慣の改善、食事療法についてもご説明します。

夜尿症外来

乳幼児期の夜尿を「おねしょ」と呼び、全てのこどもにみられる、ごく自然な現象です。5歳以降で月1回以上のおねしょが3か月以上続くものを「夜尿症」といいます。夜尿症を有する小学生は、10〜20人に1人と言われており、誰にも言うことができず、密かに悩み、自信をなくしていることも少なくありません。生活指導、薬物療法、アラーム療法などを組み合わせることにより、しっかりと治療できるようになってきています。治癒までには時間がかかることもありますので、気長にみていくことが大切です。ひとりひとりのお子さまにあった治療をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

頭痛外来

こどもの頭痛は、程度の軽いものから学業に支障を来たすような程度の強い頭痛まで様々なものがあります。頭痛の持続時間が短く、発作時以外は元気にしているため、診断が難しく、周囲の理解がないと、不登校につながりかねません。小児の片頭痛は、大人の片頭痛とは異なる特徴をもつため、片頭痛として認識されずに頭痛に苦しんでいるお子さまも少なくありません。まずは頭痛の原因を正しく診断し、生活習慣の改善、必要な場合はお薬の治療をおこないます。また、頭痛が原因で学校に行くのが難しいお子さまには、カウンセリングを通して、頭痛だけでなく、総合的に診察します。ひとりひとりに合ったゴールを設定し、寄り添っていく医療を心がけています。

肥満外来

こどもの肥満は、年々増えています。ほとんどは摂取エネルギーが消費エネルギーを上回っているために起こります。つまり、食事、おやつ、ジュースなどの過剰摂取、食事内容のバランスの悪さ、さらに運動不足などが原因となります。症状がないことが多いですが、生活習慣病と呼ばれる糖尿病、脂質異常症、高血圧などを引き起こし、動脈硬化を促進し、将来的に心筋梗塞や脳卒中を起こすリスクを高めてしまいます。こどもの肥満の多くが大人の肥満につながります。特に年長児の肥満ほど大人の肥満に移行しやすいことがわかっており、小児期の肥満を思春期まで持ち越さないために、できるだけ早いうちに治療を始めることが重要です。肥満の評価と合併症の診断を行い、動機づけ面接を用いて、肥満をなおしたいお子さまのサポートを行います。

03

おだこどもアレルギー

クリニックのこだわり

OUR COMMITMENT

予防接種や採血・点滴の

痛みを軽減

その「痛み」は本当に必要ですか?

処置の痛みは「仕方がない」「一時的」「我慢できる」などの理由で、看過されているのが現状です。当院では「予防できる痛みを予防したい」と考え、非薬物療法と薬物療法による痛みの軽減に取り組んでいます。こどもたちが怖がらない医療を提供できるよう努力を続けています。全ての処置時に、お薬を使わずに痛みを軽減する方法をおこなっておりますが、外用局所麻酔薬(お薬を使って痛みを軽減する方法) の追加を希望される場合は、スタッフへお声かけください。

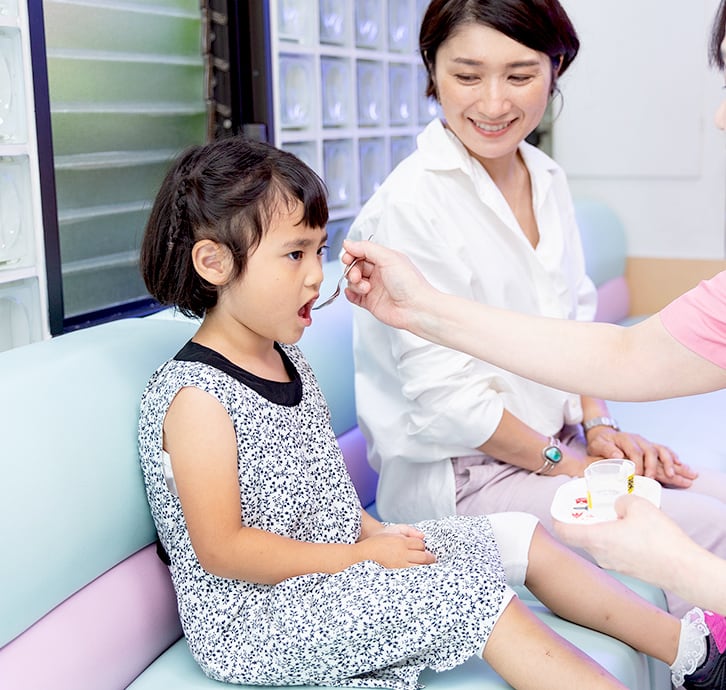

こどもの服薬指導

お子さまにお薬をのませるとき、

上手くいかなかった経験はありませんか?

正しく使うことができなければ、せっかくのお薬も効果を発揮することができません。当院では、お薬を処方すれば終わりではなく、きちんと服薬できたかどうか、お薬の効果がどうだったかを責任をもって確認したいと考えています。お薬をのむのが苦手なお子さまには服薬指導をおこない、ご家族の負担が少しでも軽減すればと願っております。「こどもが薬をのまない」、「のませ方が分からない」と悩まれている保護者の方がおられましたらお気軽にご相談ください。

お子さまの健やかな発育に

不可欠な栄養素が

不足しないようサポートします!

赤ちゃんにとって母乳育児のメリットはたくさんありますが、母乳が出にくい人もいれば、なんらかの事情であげられないこともあります。母乳が出ない、混合栄養や人工栄養であることに罪悪感を持つ必要は全くありません。母乳を過大評価、粉ミルクを過小評価することなく、正しい情報をお伝えし、どちらの栄養を選択したとしても、母子ともに笑顔で過ごせる育児を「支援」していくことがかかりつけ医としての役割だと思っています。

母乳栄養も万全ではありません。そこで、当院では健やかな発育に不可欠な①ビタミンK、②ビタミンD、③鉄が不足しないようサポートいたします。お気軽にご相談ください。

ビタミンK

母乳を飲んでいる赤ちゃんは、ビタミンKが不足しやすくなります。ビタミンKが不足すると血液を固まらせる働きが悪くなるため、出血しやすくなります。特に頭蓋内出血には注意が必要です。当院では、母乳栄養児にはビタミンKシロップ追加投与を生後3か月までおこなっています。

ビタミンD

ビタミンDが不足すると、骨や歯が弱くなり、くる病をきたす場合があります。母乳や混合栄養をおこなっている赤ちゃんには、適切な日光浴、離乳食の工夫に加えて、少なくとも1歳になるまでビタミンDの補充をおすすめしています。

鉄不足

母乳の鉄含有量は低いため、離乳食が進まず、母乳が栄養の主体になる場合、鉄欠乏状態になる可能性があります。乳児期の鉄欠乏は、神経発達や知的機能に長期的な影響を及ぼすことが知られています。鉄欠乏が疑われる場合に検査をおこない、鉄の補充をおすすめしています。

04

ご準備いただきたいもの

WHAT TO BRING

よりスムーズで適切な診療を行うために、

以下の持ち物をご用意ください。

ご準備いただきたいもの

- 診察券

- 健康保険証

- 子ども医療証

- 母子健康手帳

※就学前のお子さまは常に携帯してください。

※初めての方は年齢に関係なく、ご持参ください。 - お薬手帳

ぜひご準備いただきたいもの

- 熱型表、症状を書いたメモ

- 嘔吐や下痢の場合はその状態がわかるもの

※写真やオムツなど

- 皮膚の状態がわかるもの

※写真など

- けいれんなどの様子がわかるもの

※動画など

05

予防接種 (ワクチン)・乳幼児健診

VACCINATION / HEALTH SUPERVISION VISITS

当院では、院内感染対策として、予防接種(ワクチン)・乳幼児健診専用のお時間を設けております。

安心してお越しください。

それ以外のお時間でも受診可能です。その際は、隔離室を用意しておりますので、お気軽にご相談ください。

| 予防接種・乳幼児健診専用時間 |

|

|---|

※キャンセルされる場合は、当日午前中までにご連絡ください。

※予防接種・乳幼児健診専用のお時間です。一般外来診療はおこなっておりません。

予防接種 (ワクチン) のご案内

予防接種(ワクチン)は、病気を防ぐために必要な免疫を安全に獲得できる方法です。予防接種(ワクチン)の対象となっている病気は、命や健康に大きな影響をもたらす重大なものばかりで、根本的な治療がなかったり、後遺症を残すものが少なくありません。予防に勝る治療はありません。接種できる年齢になれば、体調がよいときにできるだけ早めに受けておきましょう。

当院で対応可能な予防接種

- インフルエンザ菌b型(ヒブ)

- 肺炎球菌(PCV13)

- B型肝炎

- ロタウイルス

- 4種混合(DPT-IPV)

- 日本脳炎

- BCG

- 麻疹・風疹混合(MR)

- 水痘

- おたふくかぜ

- 3種混合(DPT)

- ポリオ(IPV)

- 2種混合(DT)

- ヒトパピローマウイルス(HPV)

- 髄膜炎菌

- インフルエンザ

持ち物

- 診察券

- 健康保険証

- 母子健康手帳

- 子ども医療証

- 予防接種(ワクチン)予診票

- 委任状(必要な場合のみ)

※母子健康手帳を必ずご持参ください。お忘れの場合は、接種できませんのでご注意ください。

※予防接種(ワクチン)予診票をあらかじめご記入いただいてから来院していただくことをおすすめします。

※13歳以上の方は、保護者の同伴なく接種を受けることが可能ですが、委任状が必要です。委任状を記入してお持ちください。

予防接種 (ワクチン) 予診票

お役立ち Link

乳幼児健診のご案内

発育(成長・発達)で気になること、母乳育児、栄養、育児でお困りのことがあればお気軽にご相談ください。事故防止、ホームケアのポイントについてご説明いたします。予防接種がスケジュール通り進んでいるか確認します。

| 対象年齢 | 10か月児(無料) 7か月児、1歳児、2歳児、4歳児、5歳児(有料) |

|---|

※4か月健診、1歳6か月健診、3歳健診は保健所でおこなっています。

※幼稚園・保育園の入園時健診も受け付けています。

持ち物

- 診察券

- 健康保険証

- 母子健康手帳

スポットビジョンスクリーナー

6か月以降の乳幼児から成人までの視機能上の問題を迅速に、かつ正確に検知することをサポートするために開発された検査機器です。1秒で両目の検査をおこない、近視、遠視、乱視、不同視、瞳孔不同などの異常がないかどうかを調べることができます。

よくある質問

Q. 同時接種は安全ですか?

同時接種とは、2種類以上のワクチンを1回の通院で接種することです。同時接種によりワクチンの効果が下がったり、副反応が強く出たりすることはありません。むしろ、必要な免疫をできるだけ早くつけられる、予防接種スケジュールの調整が簡単になり、接種忘れ防止になる、通院回数が減るなどのメリットがあります。

Q. ロタウイルスワクチンは受けた方がよいですか?

ロタウイルスに感染すると嘔吐や下痢がおこります。胃腸炎の原因になるウイルスはたくさんありますが、最も重症になりやすいのがロタウイルスによる胃腸炎です。5歳までに少なくとも1回以上は、ロタウイルスにかかります。感染力が強く、保育所などでもあっという間に流行します。完全に伝染を抑えることができず、根本的な治療法もないため、ワクチンによる予防が重要です。ロタウイルスワクチンは、生ワクチンをのんで(経口)予防します。ワクチンで重症になるのを約90%防ぐことができます。2020年10月からロタウイルスワクチンが定期接種となり、2020年8月以降に生まれたお子さまは定期接種の対象となりました。現在、ロタリックス、ロタテックの2種類のワクチンが発売されています。接種回数に違いがありますが、どちらも予防効果は同じ程度です。生後6週から接種ができ、ロタリックスの場合、4週間隔で2回、ロタテックの場合、4週間隔で3回接種します。接種できる期間が短いので、初回接種をできれば生後2か月の誕生日、遅くとも生後3か月半過ぎ(生後14週6日)までに接種することがすすめられています。これは、最も注意すべき副反応である腸重積の発症を最小限にするためです。接種するか迷っておられる方や接種タイミングがわからない方はご相談ください。

Q. B型肝炎ワクチンは受けた方がよいですか?

B型肝炎ウイルスが体に入ると肝炎を起こし、慢性肝炎、肝硬変、肝臓がんを起こします。非常に感染力が強いウイルスで、感染経路が不明のこともあります。2016年10月から定期接種になりました。1歳以上のお子さまは任意接種となりますが、特に小児では知らない間にかかることも多いので、ワクチン接種での予防をおすすめします。

Q. 日本脳炎ワクチンはいつ受けるのがよいですか?

生後6か月からの接種をおすすめしています。

日本脳炎は、日本脳炎ウイルスを保有する蚊にさされることで感染します。日本における日本脳炎ワクチンの標準的な初回接種の開始時期は3歳から4歳までの期間となっています。ただし、福岡県のようにブタの日本脳炎抗体保有率が高い地域居住する小児に対しては、生後6か月から日本脳炎ワクチンの接種を開始することが推奨されます。早期接種によるワクチンの効果は、3歳から開始する場合と同等です。むしろ早くすることで予防も早くできます。

具体的には、初回接種として6か月と7か月の2回、1期追加として1歳半に1回接種します。4回目(2期接種)は、これまで通り、9〜12歳でおこないます。

3歳からの接種をご希望の方には、これまで通りの接種方法で対応いたします。ご希望やご質問がある方は、ご相談ください。

既に3歳になってから日本脳炎ワクチンを接種された方は、特に新たな対応は必要ありません。

Q. おたふくかぜワクチン(任意接種)は受けた方がよいですか?

おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)は、ムンプスウイルスによる感染症です。おたふくかぜには多くの合併症があります。無菌性髄膜炎が50人に1人の割合で起こるリスクがあり、両耳とも聞こえなくなることもあります。おたふくかぜによる難聴は、ワクチンで予防できます。2回接種が望ましく、1歳になったら1回目、就学前の5歳に2回目を接種することが多いです。どちらもMRワクチンと同時接種で受けるのがおすすめです。

Q. 就学前にも百日せきの予防をした方がよいと聞いたのですが、どのワクチンを受けるのですか?

百日せきは、百日せき菌と呼ばれる細菌で起こる感染力が大変強い感染症ですが、ワクチンで予防できます。多くの場合、家族や周囲の人から感染し、6か月以下、特に3か月以下の乳児が感染すると重症化します。成人も感染し、完治するまで2〜3か月かかり、これが百日せきと言われる理由です。四種混合(DPT-IPV)ワクチン(定期接種)を生後3か月から接種し予防します。生後3か月から予防接種を受けていても、小学校入学後に百日せきの患者さんが増えています。そこで、MRワクチン2期の時期にあわせて三種混合ワクチン(任意接種)をおすすめしています。

Q. HPVワクチンの接種推奨が中止されているそうですが、接種はできますか?

HPVワクチンとは、子宮頸がんの原因ウイルスの感染を予防することができるワクチンです。若い女性の健康を脅かす子宮頸がんの発症を約7割予防します。2013年6月に接種後の有害事象としてみられた慢性疼痛などの症状と接種との因果関係や痛みが起こる頻度について実態調査が必要と考えた結果、厚生労働省により「接種の積極的な勧奨」の一時中止という決定がなされました。国内外において多くの解析が慎重に行われてきましたが、現在までにこれらの症状とワクチン接種との因果関係を証明するような科学的・疫学的根拠は示されておりません。現在も定期接種としての位置づけに変化はなく、公費助成による接種は可能です。WHOや日本の医学会では、「女性を”がん”から守るために必要なワクチン」と位置づけています。接種するか迷っておられる方や接種タイミングがわからない方はご相談ください。

Q. こどもの視力検査はいつ頃からできるようになりますか?

集団健診では、3歳児健診で初めて弱視検査を質問紙法でおこなわれていますが、これだけでは実際に見逃しが多いことがわかっています。当院では乳幼児健診の一環として、10か月健診からスポットビジョンスクリーナーによる視力検査を導入しています。短時間で簡単に、お子さまのストレスなく、近視、遠視、乱視、斜視、不同視、瞳孔不同などの異常がないかどうかを調べることができます。健診以外でも、6か月以降のお子さまに対して視力検査が可能ですので、ご相談ください。

06

予約について

APPOINTMENT

当院の予約システムでは、来院前にスマートフォンやタブレット・パソコンを利用して予約をお取りいただけます。待ち時間の拘束を最小限にしたい、院内感染のリスクを低減し、安心して当院を受診していただきたいという思いから、WEB診療予約システムを導入しています。受診をキャンセルされる場合も、WEB診療予約システムにてキャンセルをお願いします。緊急性がある場合は、お電話でご相談ください。